“العودة”.. هروب من عنف المدينة إلى حيث يسكننا المكان

كلما تقدمت البشرية في العديد من مناحي الحياة المادية والمالية والتقنية والاقتصادية والعسكرية، تجذّر التنافس والتسابق نحو من يملك العمارات الشاهقة ويتقوى بفعل الازدحام، ومن هنا، “يسقط” الجميع في “عنف” متعدد الأوجه داخل المدينة التي هي اليوم مكتظة بفعل رغبة الكل في “الانتفاع” المباشر وغير المباشر من “منافع” هذه المدينة.

المدينة في كل أنحاء العالم –لا سيما تلك المعروفة ببطش مكوناتها الآدمية وغير الآدمية- هي اليوم محل سؤال إنساني قوي، مفاده: ما الأصل في الحياة، هل هي المدينة، أم تلك الأمكنة الطفولية البدوية التي تسكن كل الناس ويتم الحنين إليها كلما مارس الإنسان عنفه المادي على نفسه وعلى بقية مكونات المدينة، وهو ما يُمكن أن نلمسه في كل مدننا العالمية المزدحمة بمظاهر الحياة؟

الهروب من “عنف” المدينة هو اليوم فعل من الصعب أن لا يراود الناس في زمن اختناق مدننا في هذا العالم وفي كل قاراته. ووفق ما سبق نتساءل: هل من الممكن أن نعثر على علاج فعال قد يُرجع لنا طفولتنا وحيويتنا وبراءتنا في زمن زحف الإسمنت على البلاد والعباد؟ وهل من “أدوية” قادرة على انتشال الإنسان من كل ما صنعه بنفسه ليدمر به نفسه أولا؟

سينما التحريك والروسية ناتاليا

قبل تفكيك فيلم “العودة” لمخرجته ناتاليا شرنيشيفا، لا بد من التذكير بكون المخرجة من روسيا وخريجة إحدى المؤسسات الجامعية العلمية المتخصصة في الهندسة المعمارية، ولعل هذا التخصص هو السر في كون المخرجة توجهت نحو عالم الرسومات اليدوية وسينما التحريك، حيث فازت أفلامها بالعديد من الجوائز العالمية في مهرجانات سينما التحريك في كل من أمريكا وسويسرا وروسيا والمغرب وألمانيا..

من أفلامها المشهورة والمتوجة نجد فيلم “قارورة الثلج” (2012، مدته 5دقائق و44 ثانية)، وفيلم “العودة” (2013، مدته دقيقة واحدة و18 ثانية)، وهو موضوع حديثنا في هذه المقالة، وفيلم “صديقان” (2014، مدته 4 دقائق وثانيتان)، وفيلم “الحديقة الضائعة” (2017، مدته 3 دقائق)، بالإضافة إلى أفلام تحريكية أخرى ساهمت في تصميمها، وكانت من توقيع مخرجين آخرين.

فيلم “العودة” يندرج من حيث الهوية البصرية ضمن ما يسمى بسينما التحريك كجنس فني له قيمته الفنية والإنسانية، لا سيما وأنه فن يقوم على مبدأ الرسم والتحريك وإضافة صوت خارجي، لتكتمل هويته التعبيرية. ففي ظرف دقيقة واحدة و18 ثانية تمكنت المخرجة ناتاليا من خلخلة العديد من عوالمنا الداخلية، فكيف فعلت ذلك؟

“العودة”.. الحالم بالجذور الإنسانية

انسلال و”هروب” من المدينة نحو البادية حيث السكن الرئيسي المحتضن لزمن الطفولة، خلال هذا السفر تحقق امرأة اليوم التي تعيش في مدينة مكتظة بالإسمنت والناس والسيارات سفرها الزمني الطفولي، ومن هنا القبض على متعة الطفولة وزمن البساطة والعيش بين أحضان الأمومة، وفي مسكن تسكنه البراءة والذكريات الجميلة ذات العمق الوجداني والحميمي.

اللقطة الأولى.. هروب من الزمان والمكان

بنايات إسمنتية وسيارات تُحيل على العديد من الفئات الاجتماعية والمهنية وزحمة شارع وسكان، ومشهد لوني يهيمن عليه اللون الأسود والضوء الأحمر الذي يحيل بدوره دلاليا على الممنوع.. هذه مكونات مشهد من الممكن أن نفككها من زوايا عديدة ذات بعد سوسيولوجي وسيكولوجي وسيميولوجي، لاسيما ولأن عنوان الفيلم “العودة” المكتوب بالفرنسية إلى جانب كتابات أخرى روسية ذات بعد معيشي/تجاري، كل هذا من الممكن أن يجعلنا نتساءل عن طبيعة العيش في المدينة/المكان.

تتعمق هذه التساؤلات ونحن نتابع كثافة اللقطات/الفيلم، حيث تنسل سيارة صفراء (وهي الموجودة في هذه اللقطة رقم 1)، وفي اتجاه معاكس دال وقوي، مفاده الرغبة في الهروب من عنف هذه الأزمنة/الأمكنة، وهو ما سيتضح لنا لاحقا.

اللقطة الثانية.. البحث عن الدفء المفقود

سيارة نقل عمومي مرقمة برقم 19، وهو ما يحيلنا أيضا إلى عمر العائدة الباحثة عن زمن الدفء المفقود في المدينة، حيث يبدو أيضا أنها ليست الوحيدة الراغبة في هذا الهروب من عنف المدينة نحو فضاءات البياض/الثلج الصافي، وتملك زمن الطبيعة والهويات الوجدانية للبيوت المهجورة في زمن الهجرة الجماعية من الريف إلى المدينة طمعا في لقمة عيش وحياة “تمدن”، بينما متعة الحياة -بل قمة الجمال- هو السكينة الهادئة التي هي اليوم جزء أساسي من العلاج الإنساني الذي يحتاجه كل العالم.

يبدو من خلال اللقطة الموالية، طبيعة “الزمكان” المتجه إليهما هو زمن ثلجي بارد، ومكان فارغ من الاكتظاظ، لكن سرعان ما سيتكسر هذا الزمن الثلجي بدفء عائلي جميل، سيجعل الحياة أجمل وأفضل، ومن هنا تحقق الغاية من تلك العودة.

اللقطة الثالثة.. استحضار الأزمنة الماضية

وصول “الهاربة” من عنف المدينة إلى المكان الذي عاشت فيه، والذي سيشكل نقطة بدئها في العودة نحو الزمن المفقود. لنلاحظ هنا هذا التقابل بين المرأة وبيتها الذي ولدت وكبرت فيه، كما يمكن أن نستنبط من سياقات اللقطات كلها.

وقوف من الممكن أن يدفع الذاكرة لتسترجع جماليات الأزمنة الماضية، ومن هنا استحضار العديد من الوقائع والذكريات الحميمية المفقودة في زمن “الأنا” المديني (نسبة إلى المدينة)، زمن البادية أو الطبيعة ككل، زمن إنساني جماعي في كل العالم، بينما زمن المدينة زمن “الأنا” الأناني الفرداني القاهر للذات وللآخر وللعالم.

لقطة من الممكن أن نعنونها بعناوين عديدة كلها تصب في اتجاه السير نحو الماضي، نحو الزمن المفقود، والمفكك في المدينة العنيفة، بل من الممكن هنا أن نشعر بطبيعة وأحاسيس “البطلة” وهي هنا تقترب من مكان ولادتها وعيشها واستمتاعها بزمن الطفولة الذي فقد في المدينة.

لحظة سيكولوجية بامتياز، إن لم نقل إنها لحظة إنسانية وكونية لن يختلف حولها اثنان مهما كانت مرجعياتهما الدينية واللغوية والاجتماعية والثقافية، فبمجرد ما تقترب من بيتك القديم الذي عشت فيه طفولتك، وكيفما كانت قيمة هذا البيت حتى ولو كان مجرد كوخ، فإن الإنسان الواقف أمام بيت ولادته وزمنه الطفولي سترتفع نبضات قلبه، سيتوقف”منطقه” ويصبح شاعرا بالقوة، حد فلسفته للحظة ومكانها، هذا إن لم نقل إنه من هنا يبدأ سيلان دموع الحب والعشق للمكان وزمنه ومَن سكنه ومن عاش وقائعه.

اللقطة الرابعة.. وجها لوجه مع بيتها القديم

لقطة تقربنا من الزمان والمكان المبحوث عنهما هنا. هي وبيتها القديم وجها لوجه. من الممكن هنا توقع العديد من الحوارات وأنسنة الجامد. هي هنا ذاهبة نحو ذاتها، بل نحو كينونتها التي فقدتها في زحمة وعنف المدينة. هي هنا تقترب من العودة إلى زمن صغرها، ومنه تقترب نحو علاجها الحقيقي الذي من الصعب أن يصفه أي طبيب ما عدا بيتها هذا ووقائعه البريئة.

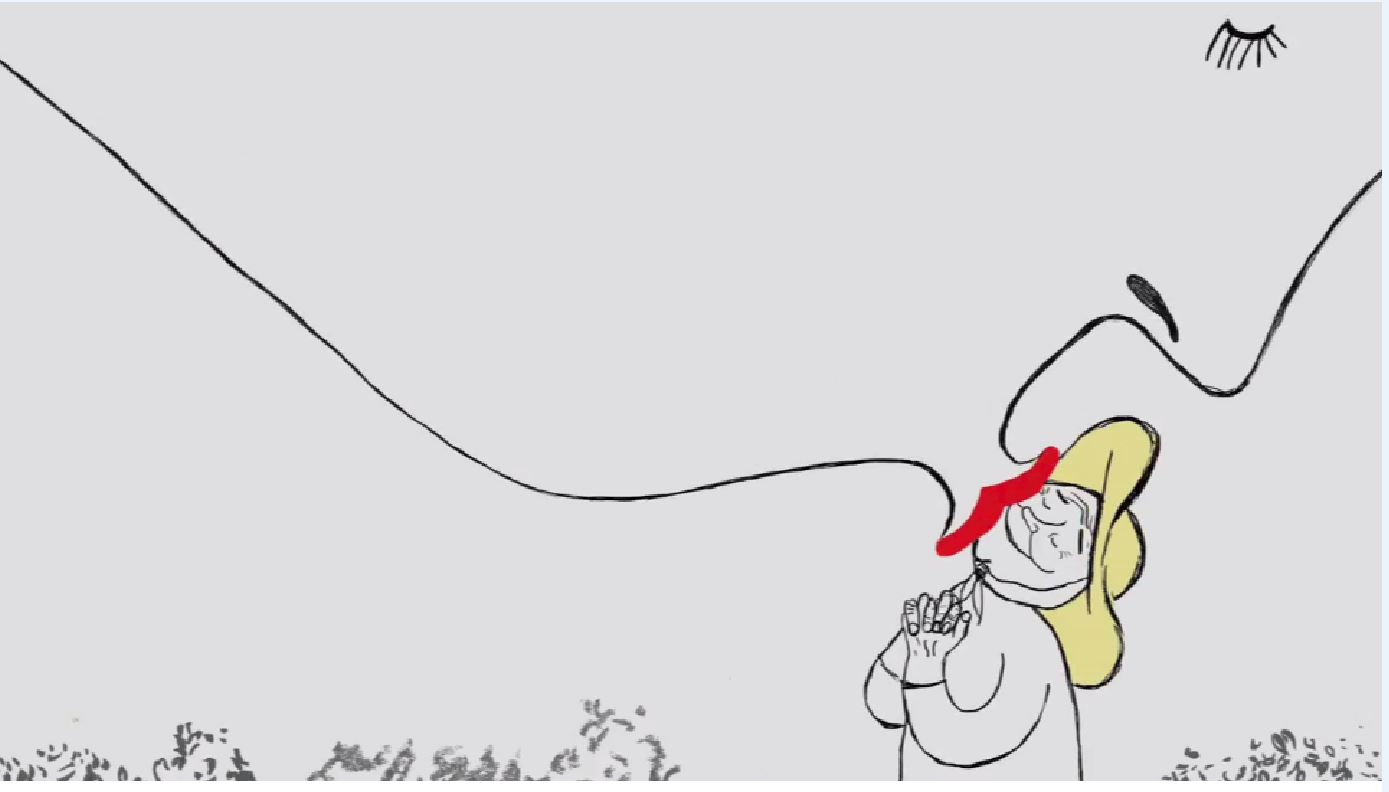

اللقطة الخامسة.. صاحبة القبعة الصفراء

لقطة تحقق ما قيل سابقا، حيث المكان الذي كان يسكنها وهو صغير عاد ليكبر، وعادت هي لتصبح تلك الطفلة الصغيرة صاحبة القبعة الصفراء، وكما كانت وهي تلعب. من مكان صغير إلى مكان كبير، معناه أن حيويته ودورته الدموية قد نشطت وفعلت فعلها.

هي الآن طفلة صغيرة كما كانت، وتتجه نحو “جوف” باطن بيتها لتسترد زمنها الضائع بين إسمنت المدينة وما خلفته من بنايات عالية حجبت رؤيتنا “البدوية”، وجعلتنا نعيش في بيوت “زنازين”، نبتعد فيما بيننا وعلى الرغم من كوننا نصعد في المصعد الواحد، وهو عكس ما كان في بوادينا، حيث دفء المكان والإنسان والزمان.

اللقطة السادسة.. رحلة خلود

انحناءة إجلال واحترام للبيت القديم. هنا يصبح البيت/المكان بمثابة إنسان. ما الممكن توقع قوله في مثل هذه اللحظة؟ ما الممكن تخيله واستحضاره هنا أمام بيت عشنا فيه أجمل اللحظات الإنسانية قبل أن “تخطفنا” المدينة إلى عوالمها النهارية والليلية العنيفة؟ هي لحظة خلود وعلاج نفسي مفيد لكل زائر لبيته الذي ولد وترعرع فيه.

اللقطة السابعة والثامنة.. تعظيم الأم لابنتها

الأم المستقبلة لابنتها، وهي تنظر إليها من الأسفل نحو الأعلى لتتحقق تلك الرؤية الإخراجية التعظيمية لمن نشاهد.

لقطة موالية للقطة رقم 7، وتحقيق تلك الرؤية الإخراجية التعظيمية للزائرة هنا، حيث هي كبيرة في عيون أمها.

تعظيم من الصعب أن تحققه في غير هذا المكان، حتى وإن حققته في مدينتها “العنيفة” فسيكون غير طبيعي، إن لم نقل سيتحقق تحت باب “النفاق” الاجتماعي.

ستستمر لقطات الفيلم في نفس المنحى الوجداني، إلى أن تأتي لقطة قبلة الأم لها، مما سيجعلها تستحضر كل زمنها الطفولي، زمن سيجعلها تطير في السماء فرِحة مزهوة بكونها فعلا تمكنت من تحقيق العلاج، علاج الهروب من المدينة وعنفها.

تحليقها في السماء وُلد أيضا من تلك اللحظة الحميمة التي تناولت فيها طعاما لم يسبق لها أن تناولته في المدينة، طعام ذكّرها بطفولتها حيث كان كل شيء طبيعي ومستمد من الطبيعة بما فيه طريقة غسلها ليديها، إنه غسل بماء الطبيعة الطبيعي، وهو ما جعلنا نتخيل فعلا أنها تطهرت من كل ما لحقها من سُكنتها بالمدينة.

وفيما يلي بضع لقطات معبرة بشكل أكثر عما نحن بصدد تفكيكه لتبيان قيمة ومتعة العودة إلى الجذور لكونها هي الممر الوحيد لتحقيق قمة السعادة المفقودة في زمننا هذا الذي نعتقد فيه أن امتلاك سيارة فاخرة وسكن وعمل في المدينة قد يجعلنا ضمن دائرة السعداء، بل من الممكن أن يدخلنا ضمن دائرة التعساء، وتبقى فكرة العودة إلى مساكننا الأولى واستحضار طعام الأم أو الجدة، وتلك الأمكنة الطبيعية التي كنا نسكنها وكانت تسكننا، هي قمة السعادة.

اللقطة 9 و10.. قبلة الأم وغُسل الطبيعة

هاتان اللقطتان كانتا قويتان في فيلم “العودة”، لكونهما يحيلان على أزمنتنا المفقودة والتائهة ضمن البحث عن الغنى المادي الذي أفقدنا كل جماليات تذوق الحياة في بساطتها، مما ساهم في ممارسة الإنسان للعديد من أشكال العنف والقبح والتقتيل في حق أخيه الإنسان، بينما الأصل في الحياة الاستمتاع بجمالها والتخلي المطلق عن كافة أشكال القهر والظلم.

إن الحياة في عمقها بسيطة وجميلة وإنسانية، مفاهيم من الممكن استخلاصها بشكل سريع وبسيط ونحن نتذوق هذا اللقطات ومن خلالها مشاهد هذا الفيلم التخييلي الذي يستسلم له كل من شاهده وكيفما كان عمره أو انتماؤه الاجتماعي.

اللقطة 11 و12.. لحظة طيران

هل يمكن اليوم، وفي زمن السرعة المميزة لكل مظاهر الحياة، أن نتذوق أطعمتنا؟ إن كل أشكال العولمة اليوم راغبة في جعلنا نفتقد هذا التذوق الطبيعي، لكونه يحتاج زمنا كافيا للاستمتاع به، لكن العولمة وغاياتها العميقة ماضية في جعلنا مجرد مستهلكين وآكلين لأطعمتنا في زمن قياسي وجيز.

قُبلة الأم وغسل اليدين وتذوق للطعام جعلت بطلتنا الصغيرة -من خلال لقطة مكبرة جدا لحواس الشم كما تبين اللقطة رقم 12- تعيش لحظة حلم وهيام وطيران في السماء، محلقة ومنتصرة ومنتشية بكونها أمسكت بسر سعادتها التي فقدتها في تلك الغابة الإسمنتية المدينية.

لنلاحظ اللقطة الموالية، وكيف انتصرت عودتها إلى سكنها الطبيعي، ومن هنا تحقيقها لحلم جميل قل من تمكن من تحقيقه اليوم، لأن الجميع منشغل حتى النخاع بزمن آخر غير الزمن الذي تملكته الطفلة هنا.

اللقطة 13 و14.. السفر نحو السعادة والدفء

السفر في السماء، والسفر نحو السعادة والجمال.. لحظات من الصعب تحقيقها بأي شكل من أشكال الأدوية الكيميائية التي نبتلعها طيلة الليل والنهار بحثا عن علاج نفسي أو عضوي، بينما السعادة ووفق ما جاء في فيلم “العودة” لنتاليا هو قريب منا جميعا، ويتجلى في ضرورة البحث عن أماكننا الطفولية الأولى ومحاولة زيارتها وتفقّد ذواتنا من الداخل، لاسيما وأن السعادة بسيطة المنال لمن عرف خباياها وكيفية تحقيقها.

ونختم هذا التفكيك أو التحليل المقطعي الجزئي بلقطة تعمق فهمنا للسعادة، وهي لقطة رقم 14.

(لقطة رقم 12: عندما تفوح رائحة طعام الأم الذي يعيد لنا ذكريات الطفولة)

“العودة”.. صرخة في وجه عنف المدينة

فيلم “العودة” للروسية نتاليا شرنيشيفا، والذي قيل بلغة الرسوم المتحركة في مدة زمنية -كما رأينا في الشق التقني لمقالتنا هذه- حُددت في دقيقة واحدة و18 ثانية؛ فيلم عميق وقوي ودال، ينتشلنا وبكل صدق مما نحن فيه، ويجعلنا نستحضر ونعيش لحظات نوستالجية لها قيمتها الجميلة في زمن عولمة مرعبة ومخيفة، راغبة في جعلنا مجرد مستهلكين غير مراعين ولا ملتفتين لسعادتنا المفقودة بين ثنايا زحمة المدينة التي تسربلت بالإسمنت والعلو، واكتظاظ رهيب جعلنا نفتقد في عمقنا إنسانيتنا إلى درجة تحويلنا إلى “لقمة” سهلة المضغ والرمي في بطن هذه العولمة.

ومن خلال هذه اللقطات المنتقاة، وفق رؤية غايتها القبض على اللحظات الوجدانية في فيلم “العودة” وتقديمها للقارئ، وإلا فمن الممكن مشاهدة وإعادة مشاهدة الفيلم ودون ملل من لدن كافة الفئات العمرية (أطفال وشباب ونساء ورجال وشيوخ)، لأن طبيعة الفيلم طبيعة مبنية على التكثيف الزمني والوقائعي والمكاني والإنساني، فيلم شبيه بكبسولة قصصية أو مثل شعبي دال، أو حكمة أو بيت شعري يحمل قيما إنسانية مفيدة لكل الناس.

فعلا، نحن أمام تجربة فيلمية تخييلية، مادتها الأساسية رسومات وحركة وصمت، عدا بعض الأصوات الدالة مثل صوت الرجلين وصوت سقوط الثمرات وصوت الموسيقى المصاحبة لرحلة الحلم والطيران في السماء وبعض الأصوات الأخرى للقُبلة والماء أثناء غسل اليدين.. كل هذا يوحي بأننا أمام عمل بُني على كون الصورة يمكن أن تقول العديد من الأشياء، بل هي في حد ذاتها -لاسيما حينما تُبنى بشكل دال- خطاب حمّال للعديد من المعاني والدلالات.

فيلم “العودة” صرخة في وجه عنف المدينة التي هي اليوم “تأكل” أبناءها في صمت رهيب، رسالة مفادها أن نبحث عن لحظات سعادة في أمكنتنا البسيطة وتفاصيل صغيرة جدا، هو حكمة مفيدة بلغة الأبيض والأسود والقليل من الألوان، لكون المخرجة الآتية من عوالم الهندسة المعمارية مؤمنة بقيمة ودلالات هذين اللونين اللذين يحيلان على تعرية الواقع وجعله بسيطا جميلا.

صحيح، أن المدة الزمنية لهذا الفيلم أقل من دقيقتين، لكن هذا لا يخفي طبيعة الجهد المبذول من المخرجة، جهد تجلى واضحا في طبيعة الرسومات وغاياتها وكيفية تحميلها لشحنة إنسانية وجدانية قوية ومعبرة عن طبيعة ما نعيشه، بل تمكنت من خلخلة عوالمنا الداخلية وطموحاتنا المادية والمالية، لاسيما وأن الفيلم حقق سعادة نوعية لبطلته الرئيسية بشكل بسيط ودال.

مثل هذه التجارب الفيلمية التخييلية، جعلتنا نزيل تمثلا راسخا في “رؤوسنا” وهو أن هذا النوع من الأفلام مجرد عمل فني لفائدة الأطفال، إذ تكفي مشاهدته لتصبح “أسيرا” في خَبال كيفية صياغته وإخراجه في مدة زمنية قصيرة، بل من الصعب أن تشاهده مرة واحدة وتتجاوزه نحو فعل شيء آخر.

الابتسامة الطفولية واستحضار زمنك في صغرك ومن كان يمنحك شحنة الحب والجمال (الأم، الجدة، البيت الذي عشت فيه..)، أقل ما يمكن قطفه من هذه المشاهدة/التجربة الفنية الغنية بالإنسانيات العميقة في زمن تحاصرنا فيه غرابة الأخبار أينما ولينا وجوهنا، بل في عالم أصبح لا يتقن إلا لغة الحروب والدمار والخراب والسعي نحو جمع المال، بينما السعادة هناك، في استحضار لقمة أمك أو جدتك وقبلتهما، وطبيعة المكان الذي سكنّاه وسكننا منذ ولادتنا، وكيفما كان هذا المكان بسيطا صغيرا، لكنه مفعم بالجمال والعسق والحياة.